-

1Erna LudolphDem Glauben treu bleiben

-

2Eugenia KocwaFlucht

-

3Klawdia JazenkoFlugblätter

-

4Nelly Mousset und Nadine HwangLagerbeziehungen

-

5Elfriede MergenthalerSchmuggel

-

6Elisabeth KrugWiderstand gegen Befehle der SS

-

7Majda MačkovšekMedizinische Hilfe

-

8Ilse HungerDem Glauben treu bleiben

-

9Yvonne UseldingerVerbreiten von Nachrichten

-

10Jožka JabůrkováGründung konspirativer Gruppen

-

11Urszula WińskaGerettete Dokumente

-

12Lise LondonIllegales Kunsthandwerk

-

13Germaine TillionArbeitsverweigerung

-

14Wanda FischerKontakte zum Männerlager

-

15Elizaveta SkobcovaReligiöses Leben

-

16Antonia BruhaKinderweihnachtsfeier

-

17Lidia BeccariaHeimlicher Unterricht

-

18Aat BreurKulturelle Betätigung

-

19Joanna SzydłowskaDokumentation der Verbrechen

-

20Nadjeshda KalnitzkajaSabotage

ERNA LUDOLPH

Dem Glauben treu bleiben

Unterschrieben Zeuginnen Jehovas auf diesem Dokument, ihre Religion aufzugeben, bekundeten sie zugleich ihren Willen, sich in die deutsche Volksgemeinschaft einzugliedern. Verweigerten sie die Unterschrift, bestätigten sie, „fanatische Bibelforscher“ zu bleiben. Für Männer beinhaltete dies zugleich die Verweigerung des Wehrdienstes.

Jehovas Zeugen, Archiv ZentraleuropaIm Frauen-KZ Ravensbrück waren insgesamt 850 Zeuginnen Jehovas inhaftiert, deren Gemeinschaft seit 1933 verboten war. Viele wurden verfolgt, weil sie trotzdem ihren Glauben gelebt oder missioniert hatten. Andere kamen aufgrund ihrer Weigerung, in der Rüstungsindustrie zu arbeiten oder den Hitlergruß zu zeigen in Haft. Die SS kennzeichnete sie als eigene Häftlingskategorie mit einem lila Dreieck an der Kleidung.

Durch ihre feste religiöse Überzeugung bildeten sie eine stark aufeinander bezogene, solidarische Gruppe. Um ihren Willen zu brechen, versuchte die SS die Zeuginnen Jehovas von ihrem Glauben abzubringen. Sie versprachen ihnen die sofortige Freilassung, wenn sie von diesem abschwören würden. Doch nur wenige nahmen dieses Angebot an.

1942 akzeptierte die SS den Widerstand der Zeuginnen Jehovas gegen ihren Einsatz in der Kriegsproduktion. Stattdessen wurden sie nun auch zur Arbeit in Haushalten des SS-Personals eingesetzt, da sie als zuverlässig und sauber galten und bei ihnen aus religiösen Gründen keine Fluchtgefahr bestand.

Unterschrieben Zeuginnen Jehovas auf diesem Dokument, ihre Religion aufzugeben, bekundeten sie zugleich ihren Willen, sich in die deutsche Volksgemeinschaft einzugliedern. Verweigerten sie die Unterschrift, bestätigten sie, „fanatische Bibelforscher“ zu bleiben. Für Männer beinhaltete dies zugleich die Verweigerung des Wehrdienstes.

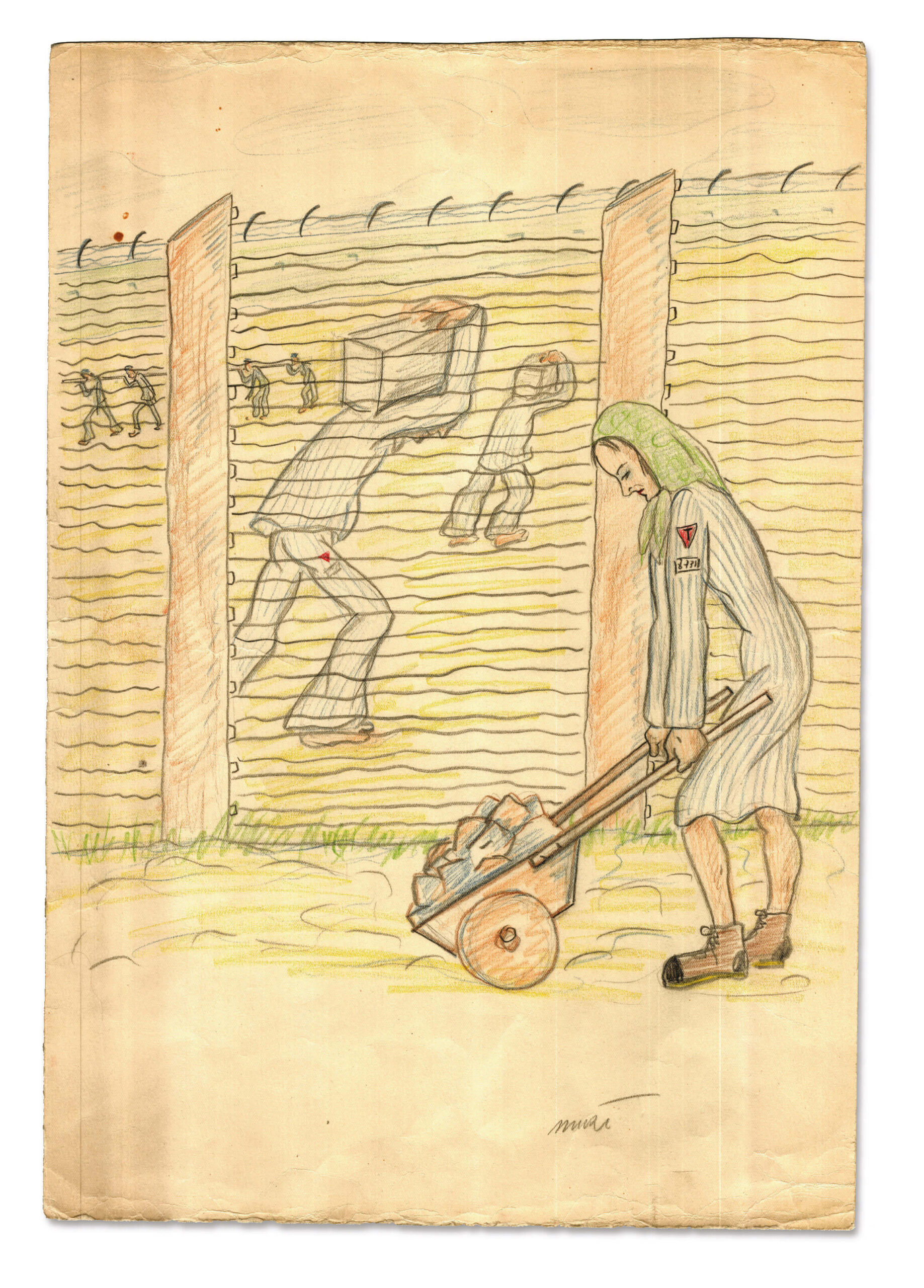

Jehovas Zeugen, Archiv ZentraleuropaDie Korrespondentin und Stenografin arbeitete im polnischen Parlament und in einer Nachrichtenagentur. Wegen ihrer Beteiligung am Widerstand wurde Eugenia Kocwa 1941 in Krakau festgenommen und nach Ravensbrück deportiert. Dort unterrichtete sie heimlich Mädchen, die sich auf das illegale Lagerabitur vorbereiteten, hielt Vorträge und übersetzte französische und englische Literatur.

Sie floh am 25. Mai 1944 in der Mittagspause von ihrer Arbeit im Waldkommando. Dafür hatte sie sich Zivilkleidung genäht und aus der Kleiderkammer organisiert. In Berlin arbeitete sie unter falschem Namen, wurde wieder verhaftet und konnte abermals fliehen. Danach versteckte sie sich an verschiedenen Orten in Deutschland, darunter bei der Schwester ihrer Mitgefangenen Maria Grollmuß. Ende Oktober 1944 erreichte sie Krakau.

Nach dem Krieg arbeitete sie journalistisch, literarisch und als Übersetzerin. 1949 schrieb Eugenia Kocwa ihre Fluchtgeschichte auf, die 20 Jahre später unter dem Titel „Flucht aus Ravensbrück“ erschien.

Flucht

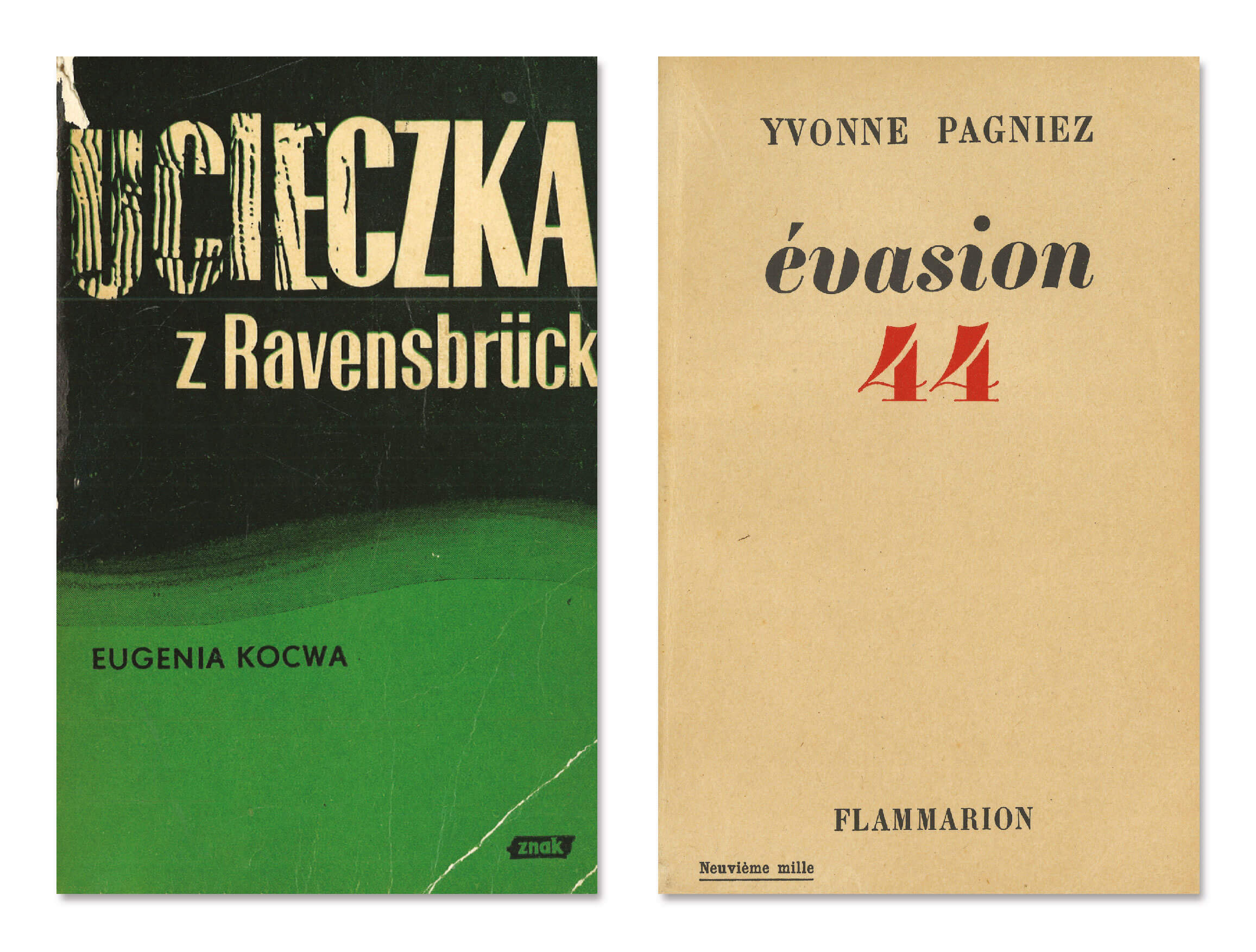

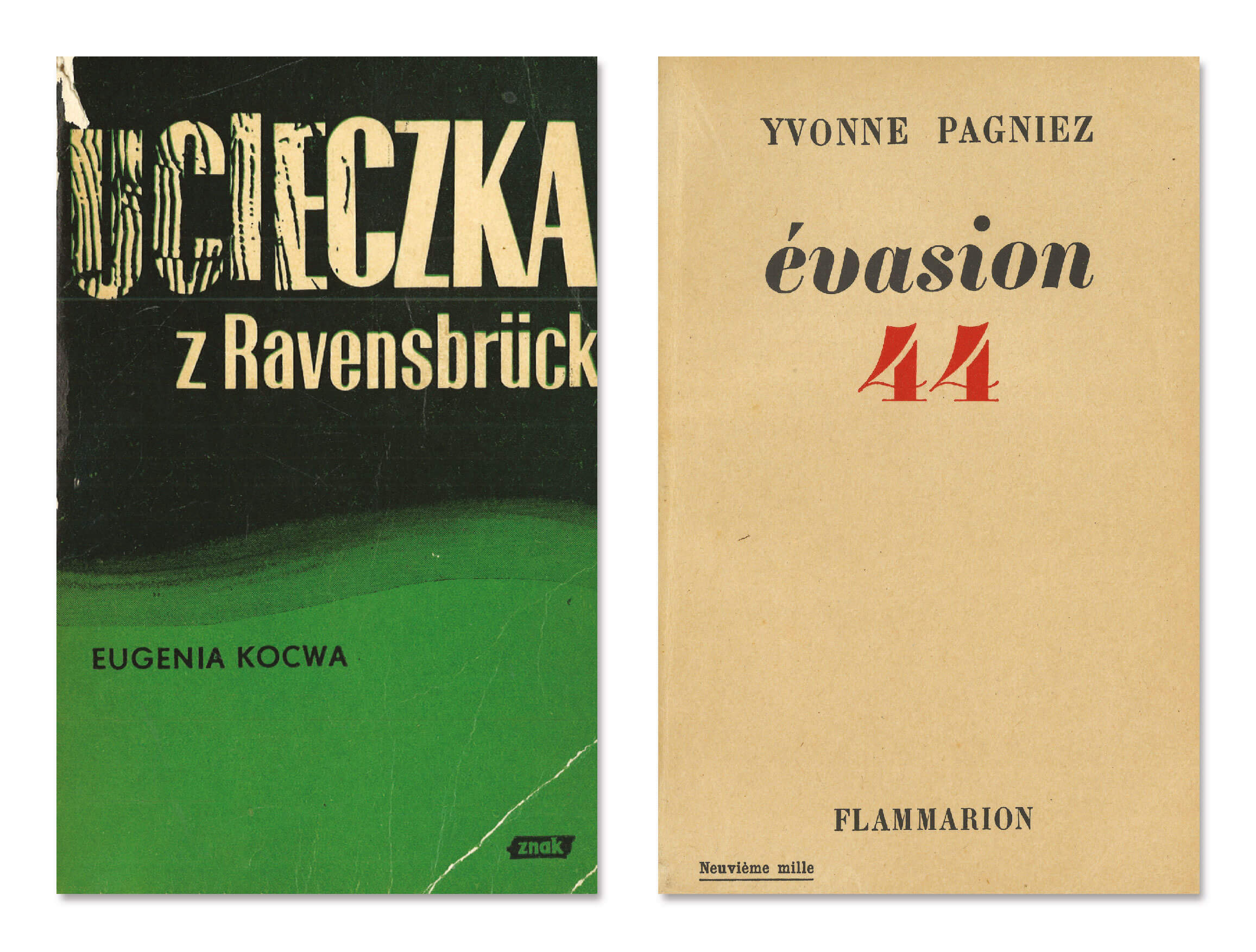

Zwei ehemalige Häftlinge des KZ Ravensbrück stellten ihre gelungene Flucht in den Mittelpunkt ihrer Veröffentlichungen:

Eugenia Kocwa entkam im Mai 1944 aus dem Waldkommando. Davon erzählt ihr 1969 posthum in Kraków veröffentlichtes Buch „Flucht aus Ravensbrück“. 1973 kam die deutsche Übersetzung in der DDR heraus.

Yvonne Pagniez flüchtete im Herbst 1944 während des Transports vom Außenlager Torgau nach Ravensbrück. Ihr Buch „évasion 44“ erschien 1949 in Paris und 1950 unter dem Titel „Flucht“ in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Flucht aus dem KZ Ravensbrück glückte nur Wenigen. Das Lager war gesichert und rund um die Uhr bewacht. Häufiger entkamen Frauen aus Nebenlagern und Transporten zwischen zwei Orten. Auch Hilfe von SS-Personal ist überliefert. Die Flucht blieb jedoch weiterhin gefährlich: Die Frauen mussten in Deutschland untertauchen oder unerkannt in ihre Heimatländer gelangen. Die meisten Fluchten waren Einzelaktionen, erst zum Kriegsende flohen auch kleine Gruppen von den Todesmärschen.

Wurden die Geflohenen gefasst, drohten ihnen schwere Strafen: Schläge, Arrest im Zellenbau und Einweisung in den Strafblock. Außerdem verhängte die SS Kollektivstrafen, wie das Beispiel der Romni Katharina Waitz zeigt: Sie floh 1941 zum zweiten Mal aus Ravensbrück. Während nach ihr gefahndet wurde, mussten alle Häftlinge Strafe stehen. Der Strafblock, aus dem sie entkommen war, erhielt zusätzlich drei Tage Essenentzug. Als die SS sie nach zwei Tagen fasste, übergab der Kommandant Max Koegel die bereits stark misshandelte Frau den Häftlingen des Strafblocks, die sie aus Rache zu Tode prügelten.

Zwei ehemalige Häftlinge des KZ Ravensbrück stellten ihre gelungene Flucht in den Mittelpunkt ihrer Veröffentlichungen:

Eugenia Kocwa entkam im Mai 1944 aus dem Waldkommando. Davon erzählt ihr 1969 posthum in Kraków veröffentlichtes Buch „Flucht aus Ravensbrück“. 1973 kam die deutsche Übersetzung in der DDR heraus.

Yvonne Pagniez flüchtete im Herbst 1944 während des Transports vom Außenlager Torgau nach Ravensbrück. Ihr Buch „évasion 44“ erschien 1949 in Paris und 1950 unter dem Titel „Flucht“ in der Bundesrepublik Deutschland.

Klawdia Jazenko

Die in Kiew geborene Jüdin wurde im Dezember 1942 aus Krasnodar zur Zwangsarbeit bei der Firma Präzisionsmechanik Fritz und Georg Merz nach Frankfurt am Main deportiert. Dort nahm die Gestapo sie im Januar 1943 wegen kommunistischer Propaganda im Wohnlager fest und wies sie im März 1943 ins KZ Ravensbrück ein. Sie musste im Außenkommando Marinelager arbeiten, einem Rüstungsbetrieb in Fürstenberg. Hier verfasste Klawdia Jazenko gemeinsam mit sowjetischen und polnischen Häftlingen nachts Flugblätter zum „Kampftag der Arbeiterklasse“ am 1. Mai 1943. Kurz vor der Verteilung im Betrieb wurde die Gruppe verraten und mit Prügel sowie Bunkerhaft bestraft. Danach kamen sie in den Strafblock. Im Januar 1945 wurde Klawdia Jazenko nach Dresden zur Rüstungsfirma Universelle überstellt, einem Außenlager des KZ Flossenbürg.

Nach dem Krieg lebte sie im ukrainischen Lwiw, heiratete und arbeitete als Buchhalterin. Im Rückblick fehlte Klara Šidlovskaja, wie sie nun hieß, die Solidarität zwischen Rotarmistinnen und Zwangsarbeiterinnen im Lager, wie sie der früheren Mitgefangenen Antonina Nikiforova schrieb.

Flugblätter

Der fehlerhaft geschriebene Satz „Kameraden nicht verzagen, denn die Sonne geht im Osten auf und niemand kann ändern ihren Lauf“ verweist auf den Sozialismus, der sich aus Sicht der Verfasserinnen gegen den Nationalsozialismus durchsetzen würde.

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/SBGFlugblätter gehören zu den gängigen Formen des Protestes. Auch im KZ Ravensbrück sind sie hergestellt worden. Doch hier war ihr Hauptzweck, Mitgefangene zu informieren und zum Durchhalten zu motivieren. Angefertigt zum 1. Mai, signalisierten sie beispielsweise Widerstand gegen die Vereinnahmung des Symboltags der Arbeiterbewegung durch die Nationalsozialisten als Tag der nationalen Arbeit. Ob und wie sie verteilt wurden, ist nicht bekannt. Erinnert werden auch Flugblätter mit einem roten Stern zum 1. Mai 1944, angefertigt von fünf russischen Mädchen. Sie wurden jedoch erwischt und mit Bunkerhaft, Prügel und Einweisung in den Strafblock bestraft.

In einer Werkstatt für Wehrmachtnähzeug ersetzten Häftlinge 1942 das Papier, um das das Garn gewickelt wurde, durch Flugblätter. Darauf forderten sie die Soldaten auf, nicht gegen die Sowjetunion zu kämpfen. Den Text schrieb die Tschechin Hilda Synková, Mitgefangene vervielfältigten ihn. Ebenfalls dort eingesetzte Polinnen schmuggelten in die Nähtäschchen Nachrichten über die Situation hinter der Front.

Der fehlerhaft geschriebene Satz „Kameraden nicht verzagen, denn die Sonne geht im Osten auf und niemand kann ändern ihren Lauf“ verweist auf den Sozialismus, der sich aus Sicht der Verfasserinnen gegen den Nationalsozialismus durchsetzen würde.

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/SBGNelly Mousset und Nadine Hwang

Die Juristin und Pilotin Nadine Hwang erhielt in den 1920er Jahren Ämter in der chinesischen Armee und Politik. 1933 zog die Chinesin nach Paris und tauchte in das intellektuelle und künstlerische Leben ein. 1944 wurde sie vermutlich wegen Fluchthilfe für Verfolgte festgenommen und ins KZ Ravensbrück deportiert. Dort arbeitete sie in der Siemens-Fertigungsstelle.

An Heiligabend 1944 begegnete sie der Opernsängerin Nelly Mousset, die in einem französischen Block Weihnachtslieder für ihre Mithäftlinge sang. Die beiden verliebten sich. Nelly Mousset, Mutter von zwei Töchtern, war 1943 wegen Spionage für den belgischen Widerstand verhaftet worden. Sie beschrieb in ihrem heimlich geführten Tagebuch die überlebenswichtige Bedeutung der Beziehung zu Nadine Hwang im Lager. Im März 1945 wurde sie ins KZ Mauthausen überstellt und dort befreit. Nadine Hwang gelangte mit dem Schwedischen Roten Kreuz nach Malmö. Dank ihrer Hilfe kam auch die niederländische Jüdin Rachel Krausz mit ihrer Tochter Irene in diesen Transport.

1946 fand das Paar in Brüssel wieder zusammen. Nelly Mousset ließ sich scheiden und ging 1950 mit Nadine Hwang nach Caracas in Venezuela. Der belgische Staat ehrte sie später als Kriegsheldin.

Lagerbeziehungen

Die tschechische Künstlerin zeichnete diese Karte für ihre deutsche Freundin Ilse Hunger. Mit dem Motiv – zwei lachende Frauen auf einer Insel, umgeben von Haifischen im Wasser – drückte sie ihre Freude über diese Freundschaft inmitten der zerstörerischen Welt des Lagers aus.

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/SBGDie inhaftierten Frauen schlossen trotz der nationalsozialistischen Rassenideologie und der erzwungenen Häftlingshierarchie Freundschaften. Sie verliebten sich oder fanden sich in kleinen „Familien“ zusammen, die mehrere Frauen und Kinder umfassen konnten. Wie wichtig diese tiefergehenden Beziehungen waren, zeigen Tagebucheinträge, Zeichnungen und zahlreiche erhaltene Geschenke. Freundinnen gaben einander emotionale Zuwendung, boten Schutz und pflegten sich gegenseitig, wenn sie erkrankten. Sie teilten Lebensmittel und Kleider und halfen sich bei schweren Arbeiten. Als Lagermütter wurden Ältere zu Bezugspersonen für Minderjährige ohne Angehörige. Sie organisierten Spielzeug und gaben Unterricht. Mitunter adoptierten Frauen „ihr“ Kind nach dem Krieg.

Lesbische Verbindungen waren laut Lagerordnung streng verboten. Paare mussten besonders vorsichtig sein, zumal es keine Privatsphäre gab. Da weibliche Homosexualität gesellschaftlich noch stark geächtet wurde, war die Gefahr der Denunziation durch Mitgefangene groß.

Lagerbeziehungen bildeten sich nationenübergreifend und über politische, religiöse und soziale Grenzen hinweg. Manche hielten ein Leben lang.

Die tschechische Künstlerin zeichnete diese Karte für ihre deutsche Freundin Ilse Hunger. Mit dem Motiv – zwei lachende Frauen auf einer Insel, umgeben von Haifischen im Wasser – drückte sie ihre Freude über diese Freundschaft inmitten der zerstörerischen Welt des Lagers aus.

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/SBGElfriede Mergenthaler

Als Jugendliche fand Elfriede Mergenthaler durch Vater und Onkel in die Opposition gegen den Nationalsozialismus. Sie verteilte sozialistische Flugblätter und verweigerte 1939 den Einsatz in der Rüstungsindustrie. Der Vater versteckte sie im Keller des Onkels, wo sie illegales Material vorbereitete. Doch sie wurde von einem Familienangehörigen verraten und 1941 festgenommen.

Nach Stationen im Arbeitserziehungslager Rudersberg, dem KZ Auschwitz und dem „Jugendschutzlager Uckermark“, kam Elfriede Mergenthaler im November 1942 nach Ravensbrück. Zunächst musste sie schwere Arbeiten verrichten, dann wurde sie in die Häftlingsküche versetzt. Dort stahl sie mit Kameradinnen Kartoffeln, die sie nachts an Kinder von Sinti und Roma verteilten, bis eine Mitgefangene sie denunzierte. Die SS bestrafte sie mit 75 Schlägen sowie Haft im Zellenbau und im Strafblock. Zum Kriegsende versteckte sie sich krank im Lager.

Im Sommer 1945 kehrte sie nach Heilbronn zurück. Sie heiratete und bekam einen Sohn. Doch aufgrund der Haftfolgen blieb sie in ständiger medizinischer Behandlung. 1984 sprach sie erstmals über ihre Verfolgung.

Schmuggel

Die Französinnen Suzanne Cage und Georgette Cadras schmuggelten im Juli 1944 Kapitel eines französischen Buches über die Geschichte der kommunistischen Partei der Sowjetunion ins Lager, eingenäht in die Sohlen von Pantoffeln.

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/SBGBei der Ankunft im KZ mussten die Frauen alle persönlichen Sachen abgeben. Nur wenige schafften es trotz strenger Kontrollen, etwas ins Lager mitzunehmen. Da die Häftlinge nichts besitzen durften, wurde alles Notwendige von den Arbeitsplätzen gestohlen: Medikamente, Papier zum Auspolstern der dünnen Kleidung oder zum Schreiben und Zeichnen. Heimlich verwahrte Bibeln, religiöse Gegenstände und Schriften waren für die nicht gestattete Glaubensausübung wichtig. Politische Materialien wurden von Hand zu Hand für Schulungszwecke weitergegeben.

Um zu überleben oder anderen zu helfen, stahlen Gefangene Lebensmittel aus Küchen und Vorratskellern. Frauen aus landwirtschaftlichen und gärtnerischen Einsatzbereichen schmuggelten Gemüse und Obst unter ihren Kleidern ins Lager. Holzkohle zum Nachheizen der Barackenöfen organisierte die Waldkolonne. Häftlinge, die Materialtransporte entladen mussten, brachten Kleidung, Kekse und Seife mit. Durch ein Außenkommando mit unerlaubten Verbindungen zu Kriegsgefangenen, kamen auch Bücher und sogar Hostien nach Ravensbrück.

Die Französinnen Suzanne Cage und Georgette Cadras schmuggelten im Juli 1944 Kapitel eines französischen Buches über die Geschichte der kommunistischen Partei der Sowjetunion ins Lager, eingenäht in die Sohlen von Pantoffeln.

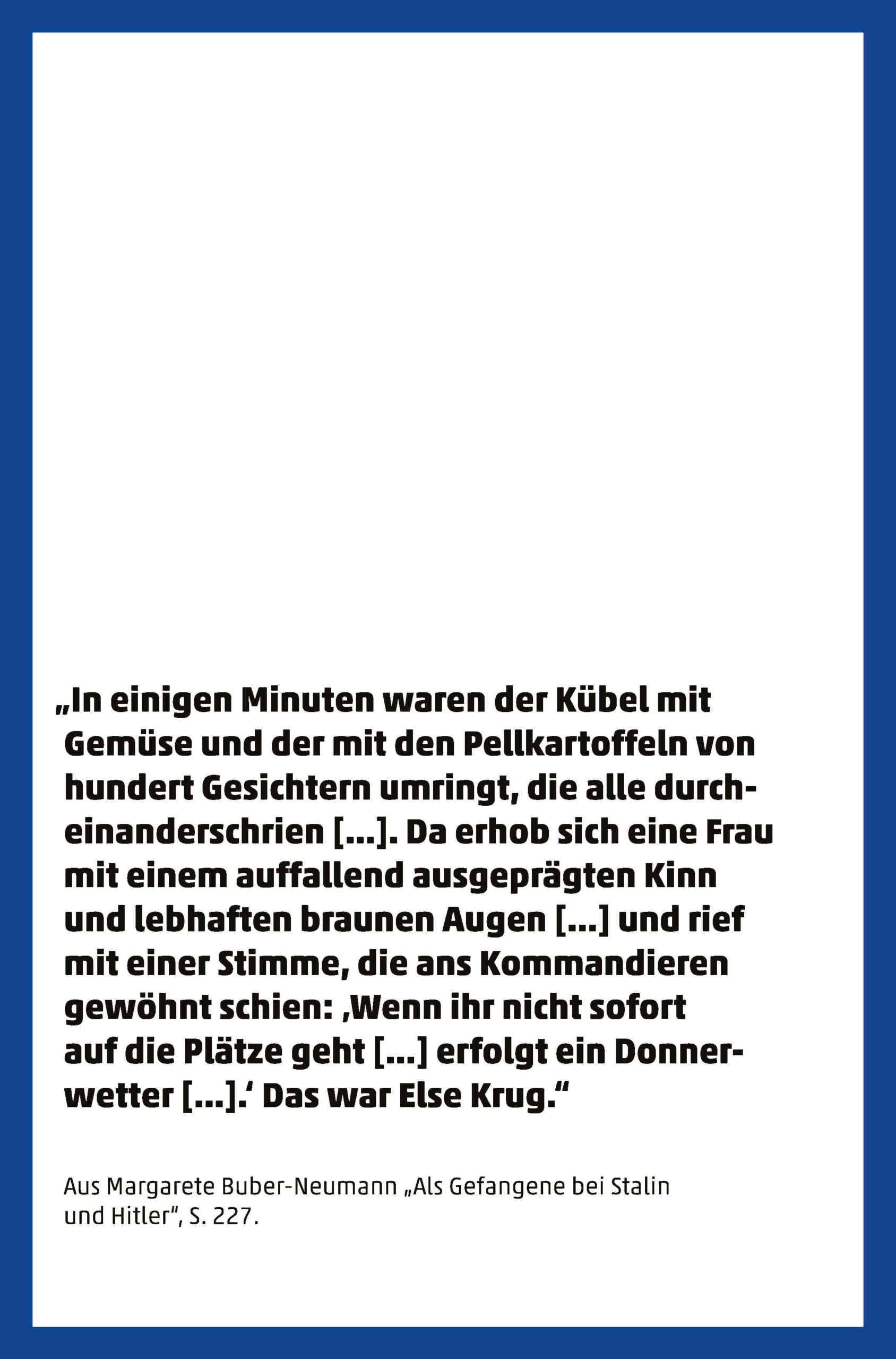

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/SBGÜber Elisabeth Krug, genannt Else, ist wenig bekannt. Geboren wurde sie im saarländischen Merzig als eines von fünf Kindern. Sie arbeitete als Prostituierte in Köln, ab 1927 in Düsseldorf. Dort wurde sie am 30. Juli 1938 bei einer Razzia verhaftet und als „Asoziale“ ins KZ Lichtenburg eingewiesen. Nach dessen Auflösung 1939 kam sie ins KZ Ravensbrück.

Die SS übertrug ihr die Leitung einer Arbeitskolonne im Vorratskeller. Sie stahl dort über ein Jahr lang Lebensmittel und teilte sie mit ihrem Arbeitskommando. Das verschaffte ihr Respekt und beugte Denunziationen aus den eigenen Reihen vor. Doch nach einer Intrige von Häftlingen, die aus politischen Gründen im KZ waren, wurde Else Krug mit Haft im Zellenbau und Einweisung in den Strafblock bestraft. Um von dort vorzeitig entlassen zu werden, sollte sie auf Befehl des KZ-Kommandanten Max Koegel die Prügelstrafe an einer Mitgefangenen vollziehen. Das verweigerte sie. Daraufhin ließ die SS sie im Februar 1942 im Rahmen der Euthanasie-Aktion „14 f 13“ in Bernburg vergasen.

An ihrem letzten bekannten Wohnsitz in Saarbrücken wird ab August 2025 ein Stolperstein an Else Krug erinnern.

Die SS versuchte, Gefangene in ihre Verbrechen einzubeziehen und damit Misstrauen unter den Häftlingen zu säen: als Funktionshäftlinge im Lager und in den Arbeitskommandos, als Spitzel sowie zur Unterstützung bei Selektionen und Bestrafungen. Dagegen wehrten sich einige Häftlinge, auch wenn sie dafür bestraft werden konnten. Polnische Frauen protestierten 1943 gegen medizinische Experimente, die an ihnen vorgenommen werden sollten. Sie erreichten jedoch nur die Verschiebung der Operationen. Andere, wie Else Krug, weigerten sich, Strafen an Mithäftlingen zu vollziehen.

Sowjetische Kriegsgefangene und Französinnen lehnten es ab, deutsche Lieder anzustimmen und sangen stattdessen in ihrer Landessprache. Überliefert sind auch Erinnerungen an Häftlinge, die sich körperlich gegen Schläge und Schikanen der SS gewehrt haben.

Manche Häftlinge unterliefen Befehle, so wie Hanna Sturm aus der Handwerkskolonne. Sie musste im Sommer 1940 die Fenster des jüdischen Blocks zunageln. Doch benutzte sie extra kurze Nägel, damit die Frauen heimlich lüften konnten.

Majda Mačkovšek

Die ausgebildete Chirurgin arbeitete in einem Krankenhaus in ihrem Geburtsort Ljubljana, als sie am 14. Oktober 1944 wegen Verbindungen zum Widerstand festgenommen wurde. Sie kam ins KZ Ravensbrück, wo sie durch Vermittlung einer jugoslawischen Mitgefangenen als Ärztin im Block für Innere Erkrankungen eingesetzt wurde. Damit konnte sie einerseits Häftlingen helfen, andererseits musste sie täglich entscheiden, wem sie mit den begrenzten Mitteln Hilfe zukommen ließ.

Anfang 1945 entfernte sie gemeinsam mit der polnischen Häftlingsärztin Maria Grabska die in Auschwitz eintätowierten Nummern bei den jüdischen Kommunistinnen Toni Lehr, Gerti Schindel und Edith Rosenblüth. So konnten die drei unerkannt im Lager untertauchen.

Nach der Befreiung kehrte Majda Mačkovšek nach Ljubljana zurück. Sie begann 1946 eine Tätigkeit als Strahlentherapeutin am Onkologischen Institut und heiratete ihren Kollegen Ivan Peršič. 1963 wurde sie Oberärztin. Im Jahr 2000 erhielt sie für ihre humanitäre Hilfe im KZ Ravensbrück und ihre wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Onkologie die Ehrenmedaille der Republik Slowenien.

Medizinische Hilfe

Viele befreite Häftlinge arbeiteten als Ärztinnen oder Pflegepersonal, wie hier vermutlich die niederländische Künstlerin Aat Breur (l.) und die tschechische Journalistin Olga Vojáčková (r.).

Das kurz nach der Befreiung des Lagers aufgenommene Foto macht deutlich, wie überfüllt beispielsweise das Infektionslazarett zu dieser Zeit war.

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/SBG; Fotograf/in unbekanntIm Krankenrevier waren auch Häftlinge als Ärztinnen oder Krankenschwestern eingesetzt. Einige von ihnen konnten Mitgefangene schützen: Sie versorgten heimlich Wunden, führten lebenserhaltende Operationen durch oder verabreichten gestohlene Medikamente. Sie stellten falsche Diagnosen, um Häftlingen eine Pause von der schweren Arbeit zu verschaffen. Manipulierte Krankenakten, gefälschte Krankenscheine und Laborergebnisse halfen, Frauen vor der Deportation zu bewahren. Besonders in den chaotischen Monaten im Frühjahr 1945 diente das Revier auch als Versteck für Geflüchtete. Zugleich wurde es als Ort gefährlicher, da die SS dort regelmäßig selektierte.

Dank einer Hilfsaktion überlebten die jüdischen Kommunistinnen Toni Lehr, Gerti Schindel und Edith Rosenblüth. Sie waren im Januar 1945 aus dem KZ Auschwitz überstellt worden. Mithäftlinge versteckten sie, gaben ihnen Häftlingsnummern von Toten und schmuggelten sie im April in die Befreiungstransporte des Schwedischen Roten Kreuzes. Zuvor hatten ihnen die Häftlingsärztinnen Maria Grabska aus Polen und Majda Mačkovšek aus Jugoslawien die in Auschwitz eintätowierten Nummern entfernt.

Viele befreite Häftlinge arbeiteten als Ärztinnen oder Pflegepersonal, wie hier vermutlich die niederländische Künstlerin Aat Breur (l.) und die tschechische Journalistin Olga Vojáčková (r.).

Das kurz nach der Befreiung des Lagers aufgenommene Foto macht deutlich, wie überfüllt beispielsweise das Infektionslazarett zu dieser Zeit war.

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/SBG; Fotograf/in unbekanntIlse Hunger

Die Stenotypistin aus Leipzig wurde im Januar 1942 mit ihrem Mann wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Beide hatten, obwohl parteilos, Material für die KPD hergestellt und verbreitet. Nach der Strafverbüßung überstellte die Gestapo sie im August 1942 ins KZ. Für den zweijährigen Sohn sorgten Freunde und Familie.

Ilse Hunger kam nach Ravensbrück und musste dort ab 1943 für die SS-Lagerleitung den Arbeitseinsatz der Häftlinge mit koordinieren. Mit Gleichgesinnten manipulierte sie Arbeitseinsatz- und Transportlisten, unterschlug Strafanordnungen und vergab falsche Häftlingsnummern. So sorgte sie 1944 für die Überstellung von Rita Sprengel und Nadja Kalnitzkaja in andere Lager. Beide waren wegen Sabotage im Ravensbrücker Siemenswerk in Gefahr.

Ende April 1945 floh Ilse Hunger vom Todesmarsch und kehrte nach Ravensbrück zurück, um Kranke zu pflegen. Wieder in Leipzig, trat sie der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) und später der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) bei, in der sie auch beruflich aktiv war. Zudem engagierte sie sich für die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück.

Dem Glauben treu bleiben

Der SS-eigene Wirtschaftsbetrieb „Gesellschaft für Textil- und Lederverwertung mbH“ (Texled) betrieb seit 1941 auf dem Gelände des KZ Produktionsstätten für die Wehrmacht und SS. Jeanne Letourneau hielt die beengten Verhältnisse fest, in denen die Strickerinnen in Baracke 27 Strümpfe fertigten. Sie schenkte das Notizbuch mit dieser Zeichnung ihrer Mitgefangenen Ludwika Broel-Plater zum Namenstag am 25. August 1944.

Universitetsbiblioteket Lund/Polish Research Institute collectionWie in vielen anderen Bereichen wurden auch in der Organisation des Arbeitseinsatzes oder in der Schreibstube Häftlinge eingesetzt. Damit hatten sie Schlüsselfunktionen inne und die Möglichkeit, Dokumente zu fälschen und Gefangenen zu helfen: Durch manipulierte Transportlisten wurden etwa von Selektionen bedrohte Frauen in Außenlager überstellt. Schwächere Häftlinge erhielten durch ihre Vermittlung immer wieder Tätigkeiten mit besseren Arbeitsbedingungen, wie im gärtnerischen Bereich oder im Strickerinnen-Kommando in den Textilbetrieben.

Auch Strafbefehle wurden von Funktionshäftlingen vernichtet. In Zusammenarbeit mit Häftlingen im Krankenrevier gelang es zudem, gefährdeten Frauen Haftnummern und Namen von Toten zu geben. Mitunter erhielten sie auch die Identität von Gefangenen, die sich bereits in anderen Lagern befanden. So konnten Frauen in Ravensbrück oder in den Außenlagern untertauchen. Andere gelangten im April 1945 dank gefälschter Transportlisten in die Befreiungstransporte des Roten Kreuzes.

Der SS-eigene Wirtschaftsbetrieb „Gesellschaft für Textil- und Lederverwertung mbH“ (Texled) betrieb seit 1941 auf dem Gelände des KZ Produktionsstätten für die Wehrmacht und SS. Jeanne Letourneau hielt die beengten Verhältnisse fest, in denen die Strickerinnen in Baracke 27 Strümpfe fertigten. Sie schenkte das Notizbuch mit dieser Zeichnung ihrer Mitgefangenen Ludwika Broel-Plater zum Namenstag am 25. August 1944.

Universitetsbiblioteket Lund/Polish Research Institute collectionDie Luxemburgerin trat als 16-Jährige der Kommunistischen Partei bei. 1942 wurde sie wegen Widerstands gegen die deutsche Besatzung festgenommen. Im Gerichtsgefängnis Trier brachte sie eine Tochter zur Welt, die anschließend zu ihrer Mutter kam.

Im Juni 1943 überstellte die Gestapo Yvonne Useldinger ins KZ Ravensbrück, wo sie in einem Büro der Siemens-Fertigungsstelle arbeitete. Sie beteiligte sich an Sabotageakten, schrieb heimlich Tagebuch und zeichnete Alltagsszenen und Porträts von Mitgefangenen. Gemeinsam mit vier weiteren Frauen verfasste sie die „Zehn Gebote für illegal organisierte Häftlinge“. Diese Regeln für gemeinschaftliches Leben und Überleben im KZ gab die Gruppe an vertrauenswürdige Inhaftierte weiter. 1945 fertigte sie eine Kartenskizze mit dem Frontverlauf, die sie vervielfältigte und verteilte. Yvonne Useldinger wurde im April 1945 durch das Schwedische Rote Kreuz befreit.

In ihrer Heimat engagierte sie sich wieder in der Partei und gründete die Union des Femmes Luxembourgeoises mit, deren Ziel es war, die gesellschaftliche Stellung von Frauen zu verbessern sowie für Frieden und soziale Gerechtigkeit zu kämpfen.

Verbreiten von Nachrichten

Basierend auf Informationen, die ihre tschechische Mitgefangene Božena Rotterová aus einer Zeitung zusammengetragen hatte, zeichnete die Luxemburgerin Yvonne Useldinger das Vorrücken der Roten Armee auf und verdeutlichte damit die nahende Befreiung des Konzentrationslagers. Zur Vervielfältigung der kleinen Karte nutzte sie eine Druckmaschine in ihrem Arbeitskommando in der Siemens-Fertigungsstelle Ravensbrück.

Archives nationales de LuxembourgFür die Gefangenen waren Informationen über die aktuelle politische und militärische Lage lebenswichtig. Sie halfen, die eigene Lage besser einschätzen zu können. In den letzten Monaten schürten sie Hoffnungen auf die baldige Befreiung. Um an Nachrichten zu kommen, schmuggelten Häftlinge von auswärtigen Arbeitsstellen Zeitungen ins Lager. Auch werteten sie die offiziell zugelassenen Zeitungen und selbst Fehldrucke aus, die im Lager als Toilettenpapier benutzt wurden. Frauen, die in Büros und Privathäusern der SS eingesetzt waren, hörten dort heimlich Radio, mitunter auch englische Sender. Informationen kamen ebenso über neu eingewiesene Gefangene und Frauen, die an ihren Arbeitsplätzen Kontakt mit Zivilangestellten hatten. Kurzzeitig soll es 1943 auch einen selbst gebauten Radioempfänger im Lager gegeben haben.

Die Neuigkeiten wurden während der stundenlangen Appelle und bei Spaziergängen auf der Lagerstraße verbreitet. Häftlinge, die sich freier im Lager bewegen konnten, wie Handwerkerinnen, Gärtnerinnen und Lagerläuferinnen, überbrachten ebenfalls Nachrichten. Zudem gab es einen Informationsaustausch zwischen dem Frauen- und dem Männerlager.

Basierend auf Informationen, die ihre tschechische Mitgefangene Božena Rotterová aus einer Zeitung zusammengetragen hatte, zeichnete die Luxemburgerin Yvonne Useldinger das Vorrücken der Roten Armee auf und verdeutlichte damit die nahende Befreiung des Konzentrationslagers. Zur Vervielfältigung der kleinen Karte nutzte sie eine Druckmaschine in ihrem Arbeitskommando in der Siemens-Fertigungsstelle Ravensbrück.

Archives nationales de LuxembourgJožka Jabůrková

Die tschechische Angestellte zog nach dem Ersten Weltkrieg nach Prag, wo sie sich zunächst der sozialdemokratischen, später der kommunistischen Bewegung anschloss. Sie unterstützte den Arbeitersport und publizierte zu Themen der Frauenemanzipation. 1931 wurde sie in die Prager Abgeordnetenversammlung gewählt, wo sie sich verstärkt der Sozialpolitik widmete.

Im März 1939 wurde Jožka Jabůrková im Rahmen der „Aktion Gitter“, der ersten großen Verhaftungswelle der deutschen Besatzer in der Tschechoslowakei, festgenommen. Im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück bemühte sie sich um Kontakte zu politisch Gleichgesinnten, vor allem aus Deutschland. Aus diesem Kreis heraus soll sie 1940 eine illegale Organisation gegründet haben, in der Kommunistinnen verschiedener Nationen über die Verhältnisse im Konzentrationslager und die allgemeine politische Lage diskutiert haben. Zudem unterrichtete Jožka Jabůrková Mitgefangene zu parteipolitischen Grundlagen.

Sie starb am 31. Juli 1942 an den Folgen der Folter, die sie während eines Verhörs erleiden musste.

Gründung konspirativer Gruppen

Es sind vier Exemplare dieses Emblems bekannt. Daher ist davon auszugehen, dass dies ein Zeichen der Zusammengehörigkeit einer wahrscheinlich polnischen Gruppe im Lager war. Der rote Winkel steht für politisch Inhaftierte. Die Haftnummer weist auf die Blockälteste und zeitweilige Führerin des Kunstgewerbekommandos Stanisława Schönemann- Łuniewska hin, die wahrscheinlich in Block 13 untergebracht war

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/SBGInsbesondere Häftlinge, die aus der aktiven politischen Arbeit heraus festgenommen wurden, fühlten sich in der Gefangenschaft weiterhin im Widerstand. Daher schwiegen sie oft im Konzentrationslager über ihre früheren Tätigkeiten im Untergrund. Zugleich kannten die Frauen den Nutzen von Netzwerken und Gruppen, die neben dem notwendigen inhaltlichen Austausch auch persönlicher Schutz bedeuten konnten. So gründeten polnische Pfadfinderinnen im November 1941 die geheime Gruppe „Mauern“ (Mury), geleitet von der erfahrenen Pfadfinderin Józefa Kantor. Mit der Zeit wuchs die Gruppe auf über 100 Mitglieder an, die vor allem Essen und medizinische Versorgung organisierten. Sie unterstützten sich moralisch und erhielten neben Schulstunden auch ihre Pfadfinderausbildung.

Anna Truszkowska-Kuliniczowa berichtet von einer Gruppe, die über die „Vereinten Nationen Europas“ nachdachten: Je zwei Frauen aus einem Land waren zu Diskussionen über mögliche Nachkriegskonzepte zugelassen.

Es sind vier Exemplare dieses Emblems bekannt. Daher ist davon auszugehen, dass dies ein Zeichen der Zusammengehörigkeit einer wahrscheinlich polnischen Gruppe im Lager war. Der rote Winkel steht für politisch Inhaftierte. Die Haftnummer weist auf die Blockälteste und zeitweilige Führerin des Kunstgewerbekommandos Stanisława Schönemann- Łuniewska hin, die wahrscheinlich in Block 13 untergebracht war

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/SBGDie promovierte Polonistin wurde 1941 wegen der Verbreitung von Untergrundpresse festgenommen. Auch hatte sie heimlich Unterricht gegeben, denn es war Polinnen und Polen seit der deutschen Besatzung untersagt, eine höhere Schulbildung zu erhalten. Sie wurde nach Ravensbrück deportiert, wo sie unter anderem in der Schneiderei arbeiten musste. Auch im Lager unterrichtete sie wieder und schrieb Texte, darunter das Ravensbrücker Vaterunser. Ihr ist es zu verdanken, dass ein großer Teil der Transportlisten nach Ravensbrück erhalten geblieben ist.

Nach der Befreiung lebte sie mit ihrer Familie in Zopot und arbeitete als Lehrerin. Parallel dazu befasste sie sich mit der Didaktik und Methodik des Polnischunterrichts. 1957 erhielt sie in Danzig den ersten Lehrstuhl für Methodik und Didaktik der polnischen Literatur und Sprache in Polen; 1968 wurde sie außerordentliche Professorin.

Nach ihrer Pensionierung dokumentierte sie das Lagerleben im KZ Ravensbrück. Ihr Buch „Zwyciężyły wartości“ (Die Werte siegten) präsentiert eine vielstimmige Ravensbrück-Erfahrungsgeschichte aus polnischer Perspektive.

Gerettete Dokumente

Häftlinge versuchten, Informationen über das Lager in die Welt außerhalb zu bringen. So stellten einige Polinnen Berichte über die medizinischen Experimente an ihren Beinen zusammen und schmuggelten sie zusammen mit Beschreibungen ihrer Lagerhaft an polnische Kriegsgefangene in Neubrandenburg. Diese übermittelten die Berichte an die polnische Exilregierung. Einige der Originale vergruben sie in einem Glas, das erst 1976 gefunden wurde.

In der Schneiderei mussten Häftlinge die Stoffrechtecke mit den Lagernummern für die Gefangenenkleidung fertigen. Als Grundlage dienten die Transportlisten der ankommenden Frauen. Urszula Wińska ließ die Listen verstecken und teilweise abschreiben. In etwa 70 Päckchen wurden die Dokumente verborgen und Häftlingen mitgegeben, die das Lager bei der Befreiung durch das Schwedische Rote Kreuz Ende April 1945 verlassen konnten.

Der letzte Lagerschreiber des Männerlagers Ravensbrück, Józef Kwietniewski, versuchte ebenfalls, während der Befreiung Dokumente aus dem Lager zu bringen. Dies gelang ihm mit den Nummernbüchern, auf deren Grundlage heute fast alle der rund 20.000 männlichen Häftlinge namentlich bekannt sind.

Lise London

Die Tochter spanischer Emigranten in Frankreich und ausgebildete Stenotypistin war seit ihrer Jugend Kommunistin. Sie arbeitete für die Komintern in Moskau und kämpfte mit ihrem zweiten Ehemann Artur London bei den Internationalen Brigaden in Spanien. 1938 kehrte sie nach Frankreich zurück, bekam ein Kind und schloss sich der Résistance an. Sie motivierte vor allem Frauen, Widerstand gegen die deutsche Besatzung zu leisten.

1942 wurde sie festgenommen, entband ihr zweites Kind im Gefängnis und kam im Juni 1944 unter dem Namen Élisabeth Delaune nach Ravensbrück. Als sie erkrankte, halfen ihr die Blockälteste Hilda Synková und die Häftlingsärztin Zdenka Nedvědová. Dafür bedankte sie sich mit zwei heimlich gefertigten Puppen. Ende Juli wurde sie in das Außenlager HASAG Leipzig überstellt.

Nach dem Krieg engagierte sich Élisabeth (Lise) London wieder frauenpolitisch und in der kommunistischen Partei. Sie lebte ab 1949 mit ihrer Familie in Prag. Als Artur London 1952 im antisemitisch-kommunistischen Schauprozess gegen Rudolf Slánský und Mitglieder der KSČ verurteilt wurde, verlor sie ihre Arbeit beim Rundfunk. 1963 kehrten sie nach Paris zurück. Später erhielt sie den Offiziersorden der Ehrenlegion.

Illegales Kunsthandwerk

Die Französin Lise London (im Lager Élisabeth Delaune) stellte diese Puppe aus Stoffresten, Draht und Menschenhaar her. Sie war ein Geburtstagsgeschenk für die geachtete tschechische Häftlingsärztin Zdenka Nedvědová, die vielen Kranken in Ravensbrück geholfen hat.

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/SBGDie Herstellung von künstlerischen Arbeiten half Gefangenen, der Gleichförmigkeit des Terrors und dem menschenfeindlichen Umfeld im KZ etwas Eigenes entgegenzusetzen. Zugleich konnten sie damit ihre Beziehungen zu Mitgefangenen stärken. Das Material entwendeten die Frauen häufig von ihren Arbeitsplätzen. Gefertigt wurde heimlich während der Arbeit oder nach Feierabend in den Baracken.

Es entstanden Taschen, Stoffbeutel, Spielzeug, Schmuck, Tücher, Lesezeichen, Notizhefte und Glückwunschkarten. Fingerringe wurden aus Knöpfen gestanzt, getrocknete Beeren als Kettenanhänger verwendet. Miniaturobjekte, geschnitzt aus Zahnbürstenstielen, dienten als Glücksbringer und Andenken. Versehen mit nationalen oder politischen Symbolen wie Trikolore, Lothringerkreuz oder Sowjetstern, versinnbildlichten einige Objekte zugleich den Widerstand.

Die Frauen produzierten für den eigenen Bedarf oder wollten Mitgefangenen eine Freude bereiten. Die künstlerischen Produkte wurden zu besonderen Anlässen und als Zeichen der Freundschaft verschenkt. Auch waren sie begehrte Tauschobjekte. Mitunter bestachen Häftlinge damit SS-Angehörige.

Die Französin Lise London (im Lager Élisabeth Delaune) stellte diese Puppe aus Stoffresten, Draht und Menschenhaar her. Sie war ein Geburtstagsgeschenk für die geachtete tschechische Häftlingsärztin Zdenka Nedvědová, die vielen Kranken in Ravensbrück geholfen hat.

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/SBGGermaine Tillion

Die französische Ethnologin war mit ihrer Mutter Émilie in der Widerstandsgruppe Musée de l’Homme in Paris aktiv. Sie wurden 1942 festgenommen und 1943 nach Ravensbrück deportiert. Germaine Tillion musste als „Verfügbare“ wechselnde Arbeiten leisten. Doch sie entzog sich so oft wie möglich und versteckte sich. Manchmal täuschte sie auch vor, kraftlos oder ungeschickt zu sein, um aus einem Kommando entlassen zu werden. Ihre Erfahrungen hielt sie 1944/45 in der Operette „Der ‚Verfügbare‘ in der Unterwelt“ fest, die sie verborgen in den Beutegutbaracken schrieb.

Zum Schutz vor einer möglichen Selektion versteckte Margarete Buber-Neumann sie Anfang 1945 unter ihrer Bettdecke im Krankenrevier. Die Mutter aber wurde in der Gaskammer in Ravensbrück ermordet.

Bei ihrer Befreiung durch das Schwedische Rote Kreuz schmuggelte Germaine Tillion einen Film mit heimlich aufgenommenen Fotos von Opfern medizinischer Experimente aus dem Lager. Zurück in Frankreich wirkte sie wieder als Ethnologin, kämpfte gegen Menschenrechtsverletzungen und veröffentlichte 1946 das erste wissenschaftliche Buch über das Frauen-KZ Ravensbrück.

Arbeitsverweigerung

Die französische Künstlerin zeichnete für das heimlich im Lager verfasste Stück von Germaine Tillion drei Häftlinge, die als „Verfügbare“ galten. Sie werden von einer SS-Aufseherin zur Arbeit getrieben. Die Aufschrift lautet: Geschoren, ziemlich oft räudig und mit verstörtem Blick … im Volksmund als „verfügbar“ bezeichnet …

Aus: Germaine Tillion „Le Verfügbar aux Enfers“. Paris 2005, S. | p. 19, Éditions La Martinière / Musée de la Résistance et de la Déportation de BesançonTrotz drohender Strafen hatten Häftlinge den Mut, Arbeiten zu verweigern. So lehnten die meisten Zeuginnen Jehovas aus religiösen Gründen Tätigkeiten für militärische Zwecke ab. In Erinnerung blieb die Weigerung von mehr als 400 Frauen am 19. Dezember 1939, Nähtäschchen anzufertigen. Dafür wurden sie über Wochen mit Prügel, Arrest, Essenentzug und stundenlangem Stehen im Freien bestraft. Auch Rotarmistinnen verweigerten mitunter die Produktion von Rüstungsgütern, da diese dazu dienen würden, ihre Angehörigen zu töten und ihr Land zu zerstören.

Mit der Überfüllung des Lagers 1944 entstand eine verdeckte Form der Verweigerung: Häftlinge, die als „verfügbar“ galten – also keinem festen Kommando angehörten und nach Bedarf zugeteilt wurden – tauchten im Lager unter. Dafür nahmen sie in Kauf, kein regelmäßiges Essen zu erhalten, von der SS verfolgt oder von Mitgefangenen verraten zu werden. Andere versuchten der Arbeit zu entkommen, indem sie sich ungeschickt anstellten, sich absichtlich verletzten oder Krankheiten vortäuschten.

Die französische Künstlerin zeichnete für das heimlich im Lager verfasste Stück von Germaine Tillion drei Häftlinge, die als „Verfügbare“ galten. Sie werden von einer SS-Aufseherin zur Arbeit getrieben. Die Aufschrift lautet: Geschoren, ziemlich oft räudig und mit verstörtem Blick … im Volks-mund als „verfügbar“ bezeichnet …

Aus: Germaine Tillion „Le Verfügbar aux Enfers“. Paris 2005, S. | p. 19, Éditions La Martinière / Musée de la Résistance et de la Déportation de BesançonDie in Gandersheim geborene Sinteza wurde 1943 mit ihrer Familie in Hannover festgenommen und ins KZ Auschwitz deportiert. Dort verhungerte ihr einjähriger Sohn. Als sie im August 1944 mit Verwandten und ihrem Verlobten Anton Pranden ins KZ Ravensbrück kam, gab sie seine Nichte als ihr eigenes Kind aus und sorgte für deren Überleben.

Wanda Fischer wehrte sich gegen die Schikanen der SS: In Auschwitz fertigte sie eine Perücke aus ihren abgeschnittenen Haaren und legte sie erst nach mehrfachen Misshandlungen ab. In Ravensbrück nahm sie durch die Arbeit Kontakt zu ihrem Verlobten auf, der im Männerlager war. Sie verständigten sich auf Romanes. Obwohl sie erwischt und bestraft wurde, versuchte sie es immer wieder.

Im Januar 1945 wurde sie zwangssterilisiert. Nach zwei Monaten kam sie über das KZ Mauthausen nach Bergen-Belsen und wurde dort befreit. Ihr Verlobter erlebte das Kriegsende im KZ Sachsenhausen. Sie kehrten zurück nach Hannover. Wanda Fischers Anträge auf Entschädigungszahlungen waren erfolgreich. Seit 2012 erinnern in Hannover Stolpersteine an die 13-köpfige Familie Fischer, von der nur fünf Menschen überlebt haben.

Kontakte zum Männerlager

Im April 1941 ließ die SS ein Männerlager einrichten, das ans Frauen-KZ grenzte. Die insgesamt rund 20.000 Gefangenen wurden hauptsächlich für den Ausbau des Lagerkomplexes und in der Rüstungsproduktion eingesetzt. Darunter befanden sich seit 1944 auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren.

Auf der Suche nach Informationen über Angehörige oder Freunde versuchten Männer und Frauen, Verbindungen miteinander aufzunehmen. Meist gelang dies über gemeinsame Arbeitsorte, etwa bei Siemens, im Industriehof oder bei Handwerksarbeiten im Frauenlager. Paaren gelang mitunter eine persönliche Begegnung. So konnte der Sinto Walter Winter 1944 seine schwangere Frau Bluma treffen, die kurz darauf bei der Geburt ihres Kindes starb.

Auch im Revier bestand die Möglichkeit der heimlichen Kontaktaufnahme, denn ab 1942 durften die tschechischen Häftlingsärzte Frantisek Šil und Ladislav Pekárek erkrankte Männer selbst operieren und nutzten dafür einmal wöchentlich Behandlungsräume im Frauenlager. Auch gelang es polnischen Frauen, ein geschmuggelte Hostien für eine Abendmahlsfeier ins Männerlager weiterzureichen.

Elizaveta Skobcova

Die Mutter von drei Kindern war Philosophie- und Theologiestudentin, Lyrikerin, Sozialrevolutionärin und Kommissarin für Volksbildung und Gesundheitswesen in Russland. Sie wandte sich nach 1918 von den Bolschewiki ab und heiratete einen ihrer Gegner. Mit ihm emigrierte sie 1923 nach Paris und engagierte sich dort im sozialen Bereich der russisch-orthodoxen Kirche. Nach der Trennung von ihrem Mann 1932 wurde sie Ordensschwester; 1935 gründete sie ein orthodoxes Hilfswerk.

Während der deutschen Besetzung Frankreichs half Mutter Marija jüdischen Menschen, sowjetischen Kriegsgefangenen und Angehörigen des französischen Widerstands. Im Februar 1943 kam sie dafür in Haft, im April wurde sie ins KZ Ravensbrück überstellt. Für ihre Mitgefangenen war Mutter Marija Ruhepol und Hoffnungsträgerin: Sie führten politische und geistliche Gespräche und beteten miteinander. Auch mit Rotarmistinnen pflegte sie intensive Beziehungen. Die SS ermordete sie 1945 in der Gaskammer.

1985 ehrte die Gedenkstätte Yad Vashem Mutter Marija als „Gerechte unter den Völkern“. Die russisch-orthodoxe Kirche sprach sie im Jahr 2004 heilig.

Religiöses Leben

Die französische Künstlerin hielt hier einen heimlichen katholischen Sonntags-Gottesdienst in ihrer Lagerbaracke fest. Als Altarersatz dienten ein Kreuz auf dem Tisch und ein Heiligenbild darüber. France Audoul zeigt einen überfüllten Block.

Aus: France Audoul „Ravensbrück. 150 000 femmes en enfer“ (150 000 women in Hell). Paris 1966; Verbleib des Originals unbekanntIn der Lagerordnung war das Ausüben der eigenen Religion nicht direkt verboten. Doch die Häftlinge durften weder religiöse Gegenstände besitzen noch sichtbar ihren Glauben leben. Auch die Bildung von Gruppen war untersagt. So mussten Gläubige ihre gemeinsamen Rituale heimlich praktizieren. In den Wohnbaracken fanden Andachten, Messen und Bibellesungen statt. Die Frauen beteten während der Appelle oder Freistunden auf der Lagerstraße miteinander oder tauschten sich über Glaubensfragen aus. Religiöse Feste und Taufen wurden feierlich, aber heimlich begangen. Dafür notwendige Objekte wie Bibeln, Kreuze oder Heiligenbilder organisierten die Frauen aus den Effektenkammern. Sie fertigten Rosenkränze aus Brot, Beeren oder Stoffkugeln, schnitzten Kreuze und Madonnenfiguren aus Zahnbürstenstielen. Einige verfassten Gebete und religiöse Lieder, andere schrieben Bibelverse ab und gaben sie weiter.

Mitunter gewannen Christinnen, wie die Zeuginnen Jehovas, andere für ihre Religionsgemeinschaft. Die Glaubenspraxis gestaltete sich jedoch selten nationen- oder bekenntnisübergreifend; Herkunft, Bildung und Sprachkenntnisse waren zu unterschiedlich.

Die französische Künstlerin hielt hier einen heimlichen katholischen Sonntags-Gottesdienst in ihrer Lagerbaracke fest. Als Altarersatz dienten ein Kreuz auf dem Tisch und ein Heiligenbild darüber. France Audoul zeigt einen überfüllten Block.

Aus: France Audoul „Ravensbrück. 150 000 femmes en enfer“ (150 000 women in Hell). Paris 1966; Verbleib des Originals unbekanntAntonia Bruha

Die Friseurin und Slawistikstudentin aus Wien wurde 1941 mit ihrem Mann Josef verhaftet. Als Mitglieder einer tschechischen Widerstandsgruppe hatten sie illegale Schriften verbreitet und waren an Sabotageaktionen beteiligt, darunter Brandanschläge auf Wehrmachtseinrichtungen. Josef Bruha kam aufgrund fehlender Beweise frei. Für die drei Monate alte Tochter sorgte eine Nachbarin.

Die Gestapo überstellte Antonia Bruha, genannt Toni, 1942 ins KZ Ravensbrück. Dort wurde sie im Straßenbau, in der Schneiderei und schließlich im Krankenrevier eingesetzt. Als Schreibkraft und Läuferin gelang es ihr, Medikamente für ihre Kameradinnen zu organisieren.

Toni Bruha schrieb seit ihrem 18. Lebensjahr und gab das auch im KZ nicht auf. In Vorbereitung der Weihnachtsfeier für die Kinder in Ravensbrück im Dezember 1944 verfasste sie ein Märchen für das Kasperletheater.

Im April 1945 flüchtete sie vom Todesmarsch. Zurück in Wien, ging sie zum Rundfunk, gründete 1947 mit anderen die österreichische Lagergemeinschaft Ravensbrück und engagierte sich ehrenamtlich im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes.

Kinderweihnachtsfeier

Die Malerin kam 1944 als Elfjährige ins KZ Ravensbrück. Als erste Romni schrieb sie 1988 die Geschichte der verfolgten Sinti und Roma auf. In ihren Bildern verarbeitete die aus Wien stammende Ceija Stojka den Verlust der Familie und ihre Erinnerungen, wie hier an die Kinderweihnachtsfeier mit einem ungewohnt reich gedeckten Tisch.

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/SBGDas Weihnachtsfest versuchten die Häftlinge trotz des Verbotes feierlich zu begehen. Sie organisierten zusätzliches Essen, Wachs für Kerzen und Tannenzweige; sie sangen Lieder und beschenkten einander.

Im Dezember 1944 bereiteten Gefangene eine Feier für die etwa 500 Kinder im Lager vor. Nationenübergreifend sammelten sie Lebensmittel, fertigten Spielzeug und Kleidung. Den Höhepunkt bildete ein Puppentheater. Toni Bruha schrieb dafür das Märchen „Hänschen im Lager“; die Tschechinnen Květuše Hniličková und Věra Hozáková stellten Figuren aus Paraffin, Watte und Stoff her, andere die Kulissen. Nach der Arbeit wurde geprobt, bis die SS davon erfuhr. Überraschend genehmigte der Kommandant Fritz Suhren die Vorführung. Der Schutzhaftlagerführer Edmund Bräuning hielt eine Rede, und auch die Oberaufseherin Dorothea Binz war anwesend. Das Fest fand in einer geschmückten Baracke mit einem Weihnachtsbaum statt. Die Reaktionen der Kinder werden als freudig erinnert, aber auch als verhalten, geprägt durch den unmenschlichen KZ-Alltag. Die gemeinsame Aktion gab vielen Häftlingen Kraft.

Die Malerin kam 1944 als Elfjährige ins KZ Ravensbrück. Als erste Romni schrieb sie 1988 die Geschichte der verfolgten Sinti und Roma auf. In ihren Bildern verarbeitete die aus Wien stammende Ceija Stojka den Verlust der Familie und ihre Erinnerungen, wie hier an die Kinderweihnachtsfeier mit einem ungewohnt reich gedeckten Tisch.

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/SBGDie italienische Grundschullehrerin unterstützte seit 1943 Partisanen als Informantin und Kurierin. Sie wurde im Frühjahr 1944 festgenommen, gefoltert, zum Tode verurteilt und im Juni nach Ravensbrück deportiert. Als „Verfügbare“ musste sie zunächst alle anfallenden Arbeiten verrichten, Mitte Oktober 1944 versetzte die SS sie in die Siemens-Fertigungsstelle.

Lidia Beccaria unterrichtete Mitgefangene in Geschichte, Literatur und Geografie. Sie zeichnete und führte heimlich Tagebuch. Von ihrer Mitgefangenen und Freundin Monique Nosley lernte sie Französisch und notierte sich deutsch-französische Vokabelübersetzungen.

Die Befreiung erlebte sie auf dem Todesmarsch. Die nächsten Monate verbrachte sie in einem britischen DP-Lager für heimatlose Geflüchtete in Lübeck. Im September 1945 kehrte sie nach Italien zurück und arbeitete wieder als Lehrerin. Sie heiratete 1948 und bekam einen Sohn. 1978 veröffentlichte sie mit Anna Maria Bruzzone das erste Buch über Italienerinnen, die in Ravensbrück inhaftiert waren. Lidia Beccaria Rolfi engagierte sich in der Sozialistischen Partei und wurde Vizebürgermeisterin in Mondovì. Seit 1958 war sie im Internationalen Ravensbrück-Komitee aktiv.

Heimlicher Unterricht

Für den Atlas zeichnete die deutsche Kommunistin Karten oder schnitt sie aus dem „Völkischen Beobachter“ aus, den sie im Lager bekam. Sie gab damit heimlich Geografieunterricht und half zugleich Mitgefangenen, das Kriegsgeschehen besser zu verstehen.

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/SBGGegenseitige Schulungen, Vorträge und Unterricht gaben moralischen Halt, stärkten das Vertrauen in die Zukunft und lenkten vom ständigen Hunger ab. Gelernt wurde in kleinen Gruppen, die sich heimlich im Block, in den Pausen, während des Appells oder der Freistunden auf der Lagerstraße trafen. Kommunistinnen schulten einander zu politischen Themen, wie die Entwicklung ihrer Partei in der Sowjetunion. Andere Häftlinge unterrichteten Literatur, Geografie, Geschichte oder Naturwissenschaften. Besonders wichtig war das Erlernen der deutschen Sprache, denn nur mit ihr durften die Häftlinge Briefe in die Heimat schreiben.

Ein regelrechtes Schulsystem mit Prüfungen organisierten polnische Lehrerinnen für Kinder und Jugendliche. Es umfasste ein Grundschulangebot und ein Gymnasialprogramm. Hinzu kam ein Vorbereitungskurs für den Lehrberuf. Dafür benötigte Materialien wurden an den Arbeitsplätzen entwendet oder selbst hergestellt. Vieles musste improvisiert werden: Gezeichnet wurde im Sand; Ränder von Zeitungen, Verpackungsmaterial und Rückseiten von Papieren dienten als Schreibhefte.

Für den Atlas zeichnete die deutsche Kommunistin Karten oder schnitt sie aus dem „Völkischen Beobachter“ aus, den sie im Lager bekam. Sie gab damit heimlich Geografieunterricht und half zugleich Mitgefangenen, das Kriegsgeschehen besser zu verstehen.

Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/SBGDie niederländische Zeichnerin und Kunstlehrerin wurde mit ihrem Mann 1942 wegen Widerstands gegen die deutschen Besatzer festgenommen. Ihr Sohn kam zu Angehörigen, die vier Monate alte Tochter zunächst mit ins Gefängnis, vor der Überstellung von Aat Breur nach Deutschland zu deren Eltern. Ihr Mann wurde 1943 erschossen, Aat Breur nach Ravensbrück deportiert. Sie arbeitete in der Abort- und Gartenkolonne sowie bei Siemens. 1944 kam sie in die Buchbinderei, wo sie Glückwunschkarten für die SS malen sollte. Heimlich stellte sie kleine Büchlein für ihre Mitgefangenen her. Vor allem aber zeichnete sie Szenen aus dem Lager wie auch Porträts von Frauen und Kindern.

Im März 1945 retteten die Häftlingsärztin Adélaïde Hautval und die Blockälteste Erika Buchmann die schwerkranke Aat Breur vor der Vergasung. Mit der Nummer einer Toten tauchte sie im Lager unter.

Nach der Befreiung versorgte sie bis Sommer 1945 Kranke in Ravensbrück. Danach musste sie für sieben Jahre mit Tuberkulose in ein Sanatorium. Zeichnen blieb bis ins hohe Alter ihr Lebenselixier. Zu ihren Kindern behielt sie aufgrund der langen Abwesenheit ein schwieriges Verhältnis.

Kulturelle Betätigung

Die tschechische Künstlerin zeichnete, tanzte und wirkte auch als Choreografin; 1944 und 1945 trat sie fast jeden Sonntag in ihrem Block auf. Eine solche Szene hielt sie in diesem Bild fest. Außerdem schrieb sie im Lager das Theaterstück „Der Pawlatsch singt“, das Häftlinge ausstatteten und mehrfach heimlich aufführten.

Národní Muzeum, Divadelní oddělení Historického muzeaKulturelle Aktivitäten halfen den Gefangenen, die Lagerrealität kurzzeitig auszublenden und Kraft zu sammeln. Künstlerisch aktive Frauen konnten ihre Gefühle und die ihrer Mithäftlinge ausdrücken und verarbeiten. Zugleich dokumentierten sie in ihren Texten, Bildern und Kompositionen die Verbrechen im KZ Ravensbrück.

Häftlinge verfassten Gedichte und Erzählungen, die vorgelesen, auswendig gelernt und weitergegeben wurden. Die Tschechinnen Vlasta Kladivová und Vera Hozáková stellten sogar das Manuskript für den Lyrikband „Europa u boji 1939–1944“ (Europa im Kampf 1939–1944) zusammen. Manchmal tanzten Häftlinge in den Baracken, sangen Lieder oder rezitierten Texte. Theaterstücke entstanden, die heimlich füreinander oder offiziell vor der SS aufgeführt wurden wie Sonja Prins Adaption von Shakespeares Sommernachtstraum Weihnachten 1944 oder die Operette „Le Verfügbar aux Enfers“ von Germaine Tillion. Mitgefangene sorgten für Papier, Stifte und ungestörte Orte zum Schreiben oder Zeichnen.

Nur ein Bruchteil der künstlerischen Werke ist erhalten geblieben. Bei Entdeckung drohten Strafen wie Essensentzug oder Arrest.

Die tschechische Künstlerin zeichnete, tanzte und wirkte auch als Choreografin; 1944 und 1945 trat sie fast jeden Sonntag in ihrem Block auf. Eine solche Szene hielt sie in diesem Bild fest. Außerdem schrieb sie im Lager das Theaterstück „Der Pawlatsch singt“, das Häftlinge ausstatteten und mehrfach heimlich aufführten.

Národní Muzeum, Divadelní oddělení Historického muzeaJoanna Szydłowska

Joanna Szydłowska wuchs als eines von drei Kindern in einer bürgerlichen Umgebung in Lublin auf. Schon früh wurde sie Pfadfinderin. Ihr Vater brachte ihr die Kunst nahe und so studierte sie nach dem Abitur Malerei in Warschau und später in Vilnius.

1940 wurde sie aufgrund ihrer Widerstandsaktivitäten im Verband für den bewaffneten Kampf (Związku Walki Zbrojnej, ZWZ) von der Gestapo festgenommen und über das Gefängnis im Lubliner Schloss nach Ravensbrück deportiert. Im Rahmen der medizinischen Experimente musste sie drei Operationen an den Beinen erleiden. Trotz allem betätigte sie sich im Lager künstlerisch, sang, rezitierte Gedichte und schnitzte Figuren, oft aus Zahnbürstenstielen.

1945 kehrte sie aus einem Lager für Displaced Persons in Rotenburg (Wümme) nach Lublin zu ihrer Tochter zurück. 1959 folgte sie einer Einladung für die operierten Frauen in die USA. Dort machte sie einen Emaille-Kurs, der Grundlage ihrer weiteren Betätigung als Goldschmiedin in Lublin wurde. Über ihr Erleben im Lager schwieg Joanna Szydłowska weitestgehend.

Dokumentation der Verbrechen

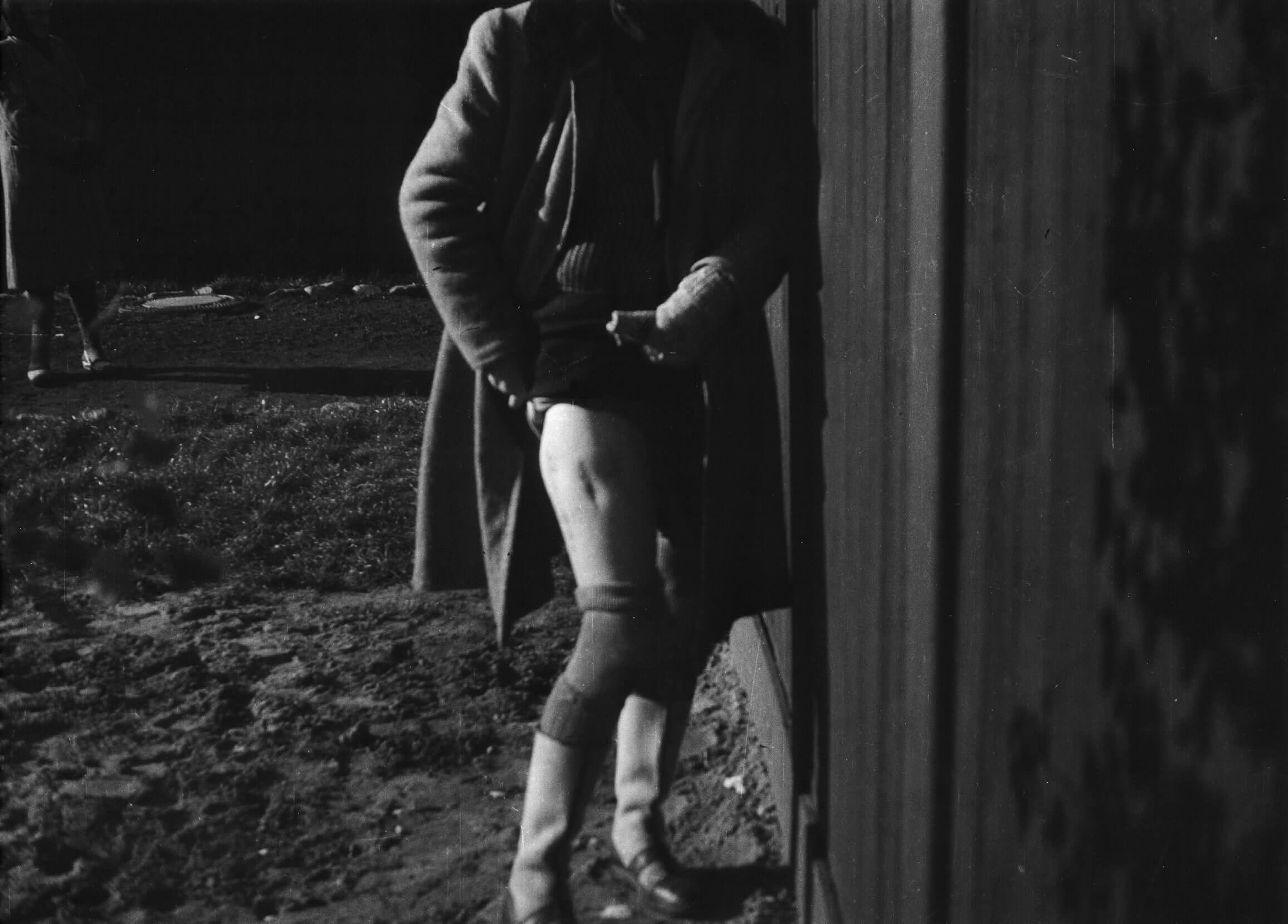

Die Fotografin nahm ihre Mitgefangenen Maria Kuśmierczuk, Bogumiła Bąbińska und Barbara Pietrzyk hinter einer Lagerbaracke des KZ Ravensbrück auf.

Anna Hassa Jarosky; Foto: Joanna Szydłowska1942 und 1943 nahm der Chefarzt des Krankenhauses der Waffen-SS in Hohenlychen, Karl Gebhardt, medizinische Experimente an weiblichen Häftlingen des KZ Ravensbrück vor. Er wollte damit die Unwirksamkeit des Sulfonamid-Antibiotikums gegen Wundbrand beweisen. 74 junge Frauen aus Polen und zwölf aus anderen Ländern wurden für die Versuche ausgewählt. Einige von ihnen waren gut vernetzt und versuchten, die Welt außerhalb des Lagers über diese Verbrechen zu informieren. Sie schmuggelten Briefe und Dokumente aus dem KZ und übergaben sie polnischen Kriegsgefangenen, die sie zum Teil weiterleiten konnten.

Im Herbst 1944 fotografierte Joanna Szydłowska, selbst Opfer der Versuchsoperationen, die Verletzungen von drei Mithäftlingen ein Jahr nach den Eingriffen. Die dafür notwendige Mittelformatkamera hatten sich die Frauen im Lager organisiert. Diese soll anschließend verbrannt worden sein. Die Filmrolle nahm die französische Ethnologin Germaine Tillion bei ihrer Befreiung mit den Weißen Bussen aus dem Lager mit, versteckt in einer Dose Milchpulver.

Die Fotografin nahm ihre Mitgefangenen Maria Kuśmierczuk, Bogumiła Bąbińska und Barbara Pietrzyk hinter einer Lagerbaracke des KZ Ravensbrück auf.

Anna Hassa Jarosky; Foto: Joanna SzydłowskaNadjeshda Kalnitzkaja

Die Ukrainerin Nadjeshda Kalnitzkaja, genannt Nadja, wurde im Mai 1942 zur Zwangsarbeit in die Remscheider Autofirma Keiper deportiert. Von dort flüchtete sie nach einem Brand, wurde in Polen aufgegriffen und wegen Sabotage am 11. November 1942 ins KZ Ravensbrück eingewiesen. Ab 1943 musste sie in der Siemens-Fertigungsstelle Metalldraht auf Spulen wickeln. Diese stellte sie zum Teil fehlerhaft her und behinderte damit die Produktion kriegswichtiger Teile. Als das auffiel, sorgten ihre Mitgefangenen Rita Sprengel aus dem Siemensbüro und Ilse Hunger vom Arbeitseinsatzbüro 1944 für ihre Überstellung ins Außenlager Neubrandenburg.

Im April 1945 gelang Nadja Kalnitzkaja die Flucht vom Todesmarsch. Kurz darauf wurde sie aufgrund ihrer Deutschkenntnisse in der Sowjetischen Militäradministration in Neubrandenburg angestellt.

Nach ihrer Rückkehr Ende 1945 in die Ukraine arbeitete sie als Ökonomin. Später heiratete sie einen Witwer mit zwei Kindern. Sie wurde Mitglied im Rat Antifaschistischer Widerstandskämpfer der Ukraine und im Internationalen Ravensbrück-Komitee.

Sabotage

Strickerinnen in der SS-eigenen „Gesellschaft für Textil- und Lederverwertung mbH“ (Texled) sabotierten die Produktion, indem sie Strümpfe an den Fersen zu eng strickten. Waren die Maschen wiederum unregelmäßig, bekamen sie schnell Löcher und führten zu Blasen an den Füßen der Soldaten.

Frihedsmuseet KøbenhavnHäftlinge versuchten die Rüstungsproduktion zu behindern, um nicht den Krieg gegen die eigenen Länder zu unterstützen. Sabotage bei der Zwangsarbeit war damit vor allem moralischer Widerstand, zumal niemand das Ausmaß der Wirkung feststellen konnte. Zugleich wurde Sabotage in Rüstungsbetrieben besonders hart bestraft, die Frauen mussten also vorsichtig und gezielt agieren.

Ein Schwerpunkt hierfür war die im August 1942 in Ravensbrück errichtete Fertigungsstelle für feinmechanische Geräte der Firma Siemens & Halske. Hier beschädigten Gefangene Werkzeuge, Maschinenzubehör und Material. Sie ließen Teile verschwinden, produzierten fehlerhaft, montierten falsch, verzögerten Lieferungen und fälschten Verwaltungsunterlagen. Durch langsames Arbeiten konnten sie die Produktion drosseln und zugleich ihre geschwächten Körper schonen. Auch in der Pelznäherei sabotierten Häftlinge die Produktion, etwa durch Verkleinerungen von Schnittmustern für Pelzschuhe oder Kleidungsstücke der Wehrmacht.

Strickerinnen in der SS-eigenen „Gesellschaft für Textil- und Lederverwertung mbH“ (Texled) sabotierten die Produktion, indem sie Strümpfe an den Fersen zu eng strickten. Waren die Maschen wiederum unregelmäßig, bekamen sie schnell Löcher und führten zu Blasen an den Füßen der Soldaten.

Frihedsmuseet København